La eutanasia, un Derecho Humano que demanda la sociedad

- Fernanda Medina González

- 18 noviembre, 2025

- Estado de México

- Derecho, EdoMéx, Eutanasia, Principales, Sociedad, Toluca

- 0 Comments

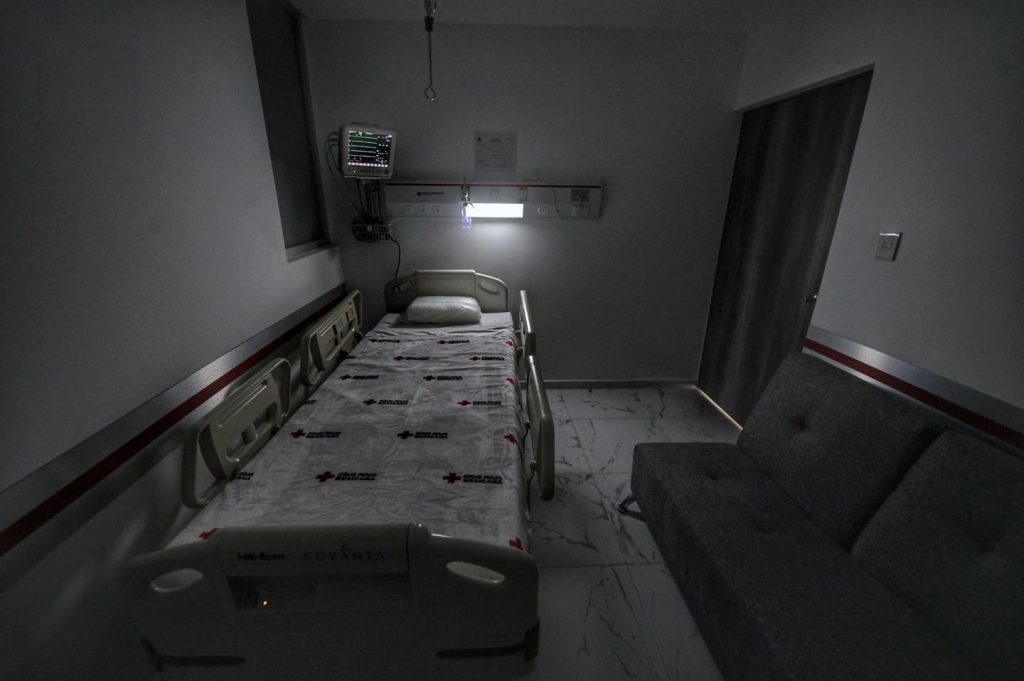

Toluca, Méx.- Cada año, más de 190 mil mexicanos mueren a causa de enfermedades crónicas degenerativas; miles de ellos pasan sus últimos meses entre tratamientos prolongados, dolor difícil de controlar y una dependencia absoluta que anula cualquier noción de dignidad.

A pesar de ello, en México la eutanasia sigue siendo ilegal y el derecho a una muerte asistida continúa atrapado entre debates morales y discursos políticos que rara vez incluyen a quienes realmente sufren. Mientras otros países avanzan —Holanda, Canadá, Colombia— aquí la ley obliga a prolongar la agonía, aunque la medicina ya no pueda ofrecer esperanza.

La Ley General de Salud prohíbe “la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido”, según indica el Artículo 166 Bis 21 de dicha legislación.

No obstante, 20 de las 32 entidades federativas, cuentan con leyes de voluntad anticipada —también llamada eutanasia pasiva— que permiten al paciente rechazar tratamientos médicos en momentos críticos, ya que la pregunta no es si estamos preparados para hablar de la muerte, es por qué seguimos obligando a vivir a quienes ya no pueden hacerlo sin dolor.

Hace unos meses, se registró la historia de una mujer a la que de manera dramática le regresó el cáncer, en esta ocasión impactaba su hígado y a pesar de los grandes esfuerzos de las instituciones médicas privadas o públicas, la enfermedad fue avanzando, restando de manera significativa la salud. Un proceso sumamente doloroso, no solo para ella, sino para toda su familia.

En medio de lo oneroso que es atenderse en una institución privada y la falta de atención, quimioterapias y medicamentos en las instituciones públicas, el cáncer empezó a causar dolor, tanto que ya ningún tratamiento era suficiente. Por ello, se buscó de varias maneras que se respetara su derecho a morir dignamente. Sin embargo, esta figura no existe en México, por lo que la gente tiene que sufrir grandes dolores, mientras que los familiares además de saber que perderán a un ser querido, tienen que ser testigos de la agonía y el dolor.

Los últimos 15 días fueron complicados en el hospital. El dolor fue tan grande que tuvieron que administrarle sedantes, pero aún sedada, ella pedía ayuda a sus familiares, quienes no dejaban de sufrir porque no fue justo que una mujer que fue una buena hija, una buena madre, una buena abuela, una buena hermana y una buena esposa, tuviera que dejar este mundo en medio de tanto dolor, algo que no puede seguir sucediendo en el país, ya que se viola todo derecho a la dignidad humana y a morir sin sufrimiento.

Casos como este se replican día con día a nivel nacional, por lo que la discusión sobre el derecho a decidir cómo morir llegó nuevamente al Congreso mexicano y mexiquense, en este último, a través del coordinador parlamentario del Partido Verde, José Couttolenc, los diputados Itzel Correa e Isaac Hernández Méndez del PT, quienes han defendido la eutanasia como una forma digna de morir, un derecho que no se puede seguir ignorando.

Recientemente fue presentada ante el Senado la iniciativa “Ley Trasciende”, una propuesta que busca reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para permitir la eutanasia o muerte médicamente asistida en pacientes terminales y evitar la criminalización de quienes soliciten o practiquen este procedimiento bajo criterios legales y médicos.

La activista y promotora de esta iniciativa, Samara Martínez, destacó que “Ley Trasciende” no busca promover la muerte, busca humanizarla, busca que ningún mexicano o mexicana tenga que morir sufriendo con dolor, con miedo, pero sobre todo con agonía. Porque morir con paz también es un derecho.

Samara Martínez, académica de la Universidad La Salle y activista por los derechos de los pacientes, permanece conectada al menos diez horas diarias a una máquina de diálisis, pues se enfrenta una enfermedad renal en etapa terminal después de dos trasplantes fallidos en menos de tres años.

La historia detrás de la iniciativa “Ley Trasciende” comenzó tras su segundo trasplante fallido en 2023, Samara empezó a compartir testimonios sobre el deterioro físico y emocional que enfrentan miles de pacientes en condiciones similares. El 30 de agosto publicó un video solicitando apoyo legal para convertir su experiencia en una propuesta legislativa. La respuesta llegó rápidamente: Paola Zavala, presidenta de la Organización Comunitaria por la Paz (OCUPA), y el activista Aurélien Gilabert se sumaron al proyecto.

La falta de alternativas legales mantiene a los pacientes atrapados en el dolor, pues solo el 3% de quienes tienen enfermedades crónicas mueren por causas ajenas a su padecimiento, mientras que el 97% fallece en condiciones de sufrimiento.

En este contexto, el exdirector de Voluntades Anticipadas de la Secretaría de Salud del Estado de México y ex delegado del ISSSTE, José Naime Libien, detalló que desde una perspectiva médica estrictamente basada en principios bioéticos y evidencia clínica, la eutanasia (activa voluntaria) o el suicidio médicamente asistido no equivalen a una “renuncia a la vida”, sino a una forma extrema y regulada de cuidado paliativo centrado en la autonomía del paciente, donde el principio de autonomía establece que un paciente con capacidad decisoria plena tiene derecho a rechazar o solicitar intervenciones, incluso si acortan la vida.

Naime Libien dijo a El Valle que, en las fases terminales como cáncer metastásico o esclerosis, el sufrimiento refractario no siempre responde a cuidados paliativos óptimos, pues en este tipo de casos se involucran dolor intratable y pérdida de dignidad. “No es renuncia: el paciente no “abandona” la vida, sino que ejerce control sobre una muerte ya inminente”, aseveró el especialista.

Aunado a esto, explicó que los cuidados paliativos buscan calidad de vida, no solo prolongación y cuando fallan la eutanasia se convierte en última herramienta terapéutica. “En Bélgica, el 77% de pacientes que solicitaron eutanasia ya recibían cuidados paliativos avanzados. El médico que facilita una muerte digna no renuncia a su deber, sino que lo cumple hasta el final”, aseveró.

Ante este panorama, el especialista Naime Libien aseveró que la muerte debe normalizarse, ya que es un evento predecible y algunas veces controlable, “no es derrota, es prevenir que el final sea peor que la enfermedad”.

En un país donde el debate continúa dividido entre convicciones éticas, creencias religiosas, derechos civiles y el peso creciente de testimonios como el de Samara: testimonios donde la vida, lejos de ser una defensa abstracta, se mide en horas, respiraciones y dolor, Naime Libien destaca que la dignidad es ser tratado como paciente como humano y no solamente como enfermo terminal, aún con pérdida de conciencia, en coma o demencia, ser cuidado con compasión por quienes lo rodean.

Sin embargo, la discusión ha trascendido incluso entre los especialistas de las ciencias de la conducta, quienes han señalado que enfrentar una enfermedad terminal es también un proceso psicológico desgastante.

En entrevista para El Valle, la maestra en psicopedagogía, Diana Isabel Medina Baeza sostuvo que enfrentar una enfermedad terminal implica un proceso profundo de duelo y confrontación con la pérdida de autonomía, de roles y de identidad.

“No solo se vive el dolor físico, sino un duelo anticipado por la vida que ya no será, por los vínculos que cambiarán y por el futuro que se acorta, así como la incertidumbre que llega en el proceso”, señaló.

Agregó que la sensación de pérdida de control suele generar angustia, desesperanza y una percepción de vulnerabilidad extrema. Cuando el paciente siente que su destino está totalmente fuera de sus manos, aumenta el riesgo de ansiedad y sufrimiento emocional además de que en casos graves pueden generarse trastornos mentales.

Generalmente es un conjunto de emociones. Lo que suelo observar es cansancio profundo, necesidad de alivio y un deseo claro de preservar la dignidad. El miedo puede estar presente, pero no siempre es el motor de la solicitud, sino la desesperanza y el sentir que ya no “hay más”.

En México existe una realidad silenciosa y dolorosa: pacientes con enfermedades terminales recurren al suicidio clandestino ante la ausencia de una legislación que permita morir sin sufrimiento. Lo hacen solos, ocultos y con temor a que sus familias enfrenten consecuencias legales.

Suelen morir en sus casas. Algunos recurren a sobredosis de medicamentos, otros se desconectan del oxígeno o dejan de comer hasta que el cuerpo cede. Lo hacen con miedo, pero también con desesperación.

Este tipo de suicidios voluntarios —invisibles en estadísticas oficiales— compone lo que especialistas llaman cifra negra: casos que nunca se denuncian ni se registran porque las familias temen ser señaladas o investigadas por homicidio o complicidad.

La falta de acceso digno al final de la vida se agrava con los datos más recientes. De acuerdo con la Comisión Lancet sobre el Acceso Global a Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor, México duplicó su población que vive o muere con sufrimiento extremo en 31 años: pasó de 400 mil personas en 1990 a 800 mil en 2021. El aumento del 100 por ciento coloca al país entre las naciones con las cifras más severas a nivel mundial.

Pese a este contexto, las propuestas de legisladores y la opinión de especialistas como José Naime Libien y Diana Isabel Medina Baeza, la Iglesia Católica en México manifestó su rechazo a los esfuerzos que buscan legalizar la eutanasia en el país y advirtió que dicha práctica representa un riesgo para la dignidad humana y podría derivar en “ideologías totalitarias y eugenésicas”.

A través del editorial publicado en su semanario Desde la fe, titulado El bien morir y el mito de la eutanasia, la Arquidiócesis Primada de México aseguró que existe una campaña nacional que pretende “normalizar” la idea del suicidio asistido bajo el argumento de garantizar una muerte digna.

El clero señaló que es “espeluznante” pensar que a quienes padecen enfermedades terminales en México “se les está ofreciendo la muerte como salida a su situación”. Esto, advirtió, “implica derrotarnos en las posibilidades de ofrecer alivio, acompañamiento y consuelo, a pesar de los avances de la ciencia”.

La postura de la Arquidiócesis Primada de México no solo es una muestra de desacuerdo ideológico, sino un recordatorio necesario de algo más profundo: en México, las creencias religiosas no definen las leyes.

El marco constitucional es claro, pues el artículo 40 establece que México es una República laica, y ese principio no es decorativo ni simbólico: es vinculante, obligatorio y estructural. Significa que las decisiones legislativas y las políticas públicas deben construirse desde la razón civil, los derechos humanos y la evidencia científica, no desde dogmas de fe ni doctrinas eclesiásticas.

Asimismo, el Artículo 130 constitucional delimita expresamente la relación entre el Estado y las iglesias. Su contenido no deja margen a interpretación. “Las iglesias no pueden intervenir en asuntos políticos, ni oponerse o influir en la legislación del país bajo argumentos religiosos. Ese mandato constitucional existe precisamente para evitar que instituciones religiosas —por numerosas, influyentes o históricamente arraigadas que sean— pretendan sustituir al debate democrático con imposiciones morales unilaterales.

Es por ello que resulta preocupante que, desde su semanario oficial, la Arquidiócesis Primada de México pretenda definir qué puede o no discutirse en el Congreso, o qué derechos deben estar disponibles para quienes enfrentan enfermedades terminales. La salud pública, el dolor crónico, la autonomía personal y la dignidad en el final de la vida no son temas de catecismo, son asuntos de bioética, derechos humanos y política pública.

Por ahora, México sigue siendo un territorio donde la vida está regulada, pero hay que recordar que la muerte, cuando se elige, ocurre en silencio. Es por ello que la discusión sobre la eutanasia es la voz de quienes ya no tienen fuerza para levantarla, es el derecho de quienes merecen cerrar su historia con la misma dignidad con la que vivieron, por lo que la sociedad espera que el tema trascienda en lo legislativo y sea una realidad legal a través de la cual las y los mexicanos puedan decidir despedirse de esta vida de forma digna.